販売者に会いにゆく (旧・今月の人)

米国・ナッシュビル『コントリビューター』 販売者 ジュリー・B

私は死ぬ身。その事実にちゃんと向き合い、自分の好きなことにこだわって生きたい

ジュリー・Bはいつも介助犬のオレオと一緒にいることで知られ、雑誌に定期的に寄稿している。米国の人気ドラマ『Sex and the City』の主人公キャリーに触発されて「私も誰かにアドバイスするコラムを書きたくなった」のだと言う。担当するのは、読者から投稿された悩みに答えるコラム。『コントリビューター』のスタッフから、親切で愉快、たくましい人だと称されるのもうなずける。

チワワのオレオは、脳腫瘍を抱えるジュリーにとって「医療機器みたいな存在」だという。「私に発作が起きて気を失うようなことがあれば、吠えて誰か人を呼ぶよう訓練されているんです。とてもありがたい、宝物のようなワンちゃんです」

医者からは「治る見込みは薄い」と言われたが、「神様が降臨でもしないかぎり、頑固者の私を納得させるなんて無理ですからね!」と今のジュリーは前向きだ。もちろん当初は「死」と向き合うのは簡単ではなかった。「もうずいぶん前のことです。数週間ほど受け入れられなかった時もあったけど『(がんは)魔法みたいにパッと消えるわけじゃないし、ここで立ち止まっていてもしょうがない』と感じてからは、病を受け入れられるようになった。私は死ぬ身、ならばその事実にちゃんと向き合っていこうって」

「私が病気だとわかると多くの人たちが気の毒そうにしますが、それがとても苦手。何も今すぐその人の目の前で死ぬわけじゃないのだから。先立つであろう私と仲良くなりたがらない人も多いです。確かに私は近いうちに命を奪われますが、だからって自分を憐れみ、涙に暮れていなきゃならないの? そんなことしたって何の得にもならないと思うんです」と語る。

病気のことはまだあまりお客さんに話していない。「でも病のことを知ってもらえるのはいいことだと思っています。もうひどい扱いをされなくなるかもしれません」とジュリー。通りゆく人たちから敬意を払われていないと感じることも多々ある。「実に残念です。がんを患い、死期が迫っていようとも、私は懸命に働いています。できるだけ販売場所に出向き、収入を得るため身を粉にして働いています。遊び半分ではなく生きていくために雑誌販売の仕事をしていることを、この街の人たちに理解してもらいたいです」

ジュリーはネイティブ・アメリカンにルーツをもち、生まれ故郷であるインディアン保留地の生活が時々なつかしくなるそうだ。「保留地では、13歳になるともう子どもではありません。お祝いの儀式でナイフを贈られ、いっぱしの大人の女性として扱われるようになります。食料となる生き物はすべて自分たちの手で仕留め、何もかもを手作りする生活でした。女性は陶器を作り、料理をする。店で買うよりもすべて自分たちで作る暮らしの方が、ずっとやりがいがありましたね」

『Sex and the City』のキャリーのように「どんな経験をしようと自分の好きなことにこだわって生きていきたい」と言う。その一つとして、雑誌販売の仕事もできるだけ長く続けるつもりだ。「父親にも言われましたが、何でもやってやろうじゃないってタイプの私には、(たとえ死が近づいているとしても)慰め会なんて必要ないんです」

(Hannah Herner, The Contributor / INSP / 編集部)

(写真クレジット)

Photo: Hannah Herner

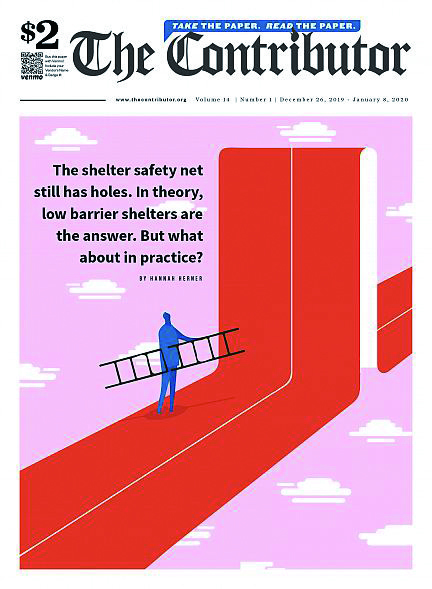

『コントリビューター(The Contributor)』

●1冊の値段/2ドル(そのうち1.5ドルが販売者の収入に)

●発行頻度/隔週

●販売場所/テネシー州ナッシュビル

※掲載内容は取材当時のもののため、現在と異なる場合があります。

この記事が掲載されている BIG ISSUE

376 号(2020/02/01発売) SOLD OUT

特集世論調査と社会

スペシャルインタビュー:レイチェル・ワイズ

リレーインタビュー 私の分岐点:長田真作さん